« Disons-le honnêtement : au Burundi, l’ethnie est peut-être encore dans les bouches, mais elle n’est plus dans les cœurs. Et c’est là que commence la révolution silencieuse de notre époque. » Voilà, en substance, la pensée que ce billet entend développer. Et l’on peut se demander s’il n’est pas temps de recentrer la question ethnique dans le débat — non pour l’alimenter, mais pour mieux la déconstruire.

« Ibi ni bishasha da ! Bonjour la énième définition de l’ethnie au Burundi. »

C’est exactement ce que j’ai pensé en lisant récemment un témoignage anonyme publié sur le réseau X. Un récit à la fois banal et chargé d’une obsession persistante : celle des amoko (ethnies). Un mot qui continue de résonner dans nos imaginaires, même quand on pense l’avoir dépassé.

Entre ce qu’on croit et ce qui est

Au Burundi, le mot ethnie fait certes partie de notre héritage postcolonial. Mais il ne se contente pas de hanter les livres d’histoire : il rôde encore, bien vivant, dans notre quotidien. Que cela nous plaise ou non.

Entre le silence dans certaines familles (chez moi, par exemple, mes parents ne m’en ont jamais parlé. Jamais), les blagues qui circulent dans les groupes WhatsApp, les remarques glissées dans des récits anodins, ou les allusions dans certaines conversations, l’ethnie semble avoir la peau dure. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, rien n’est vraiment sérieux.

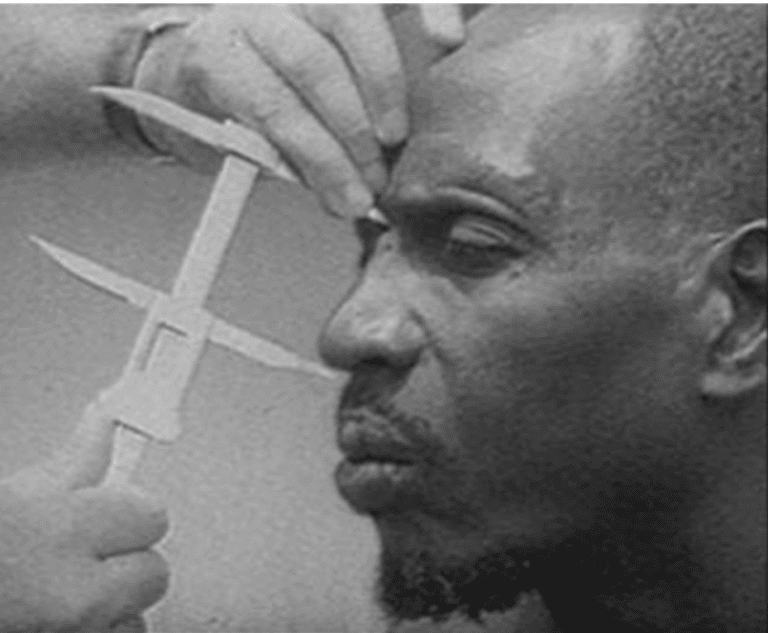

Scientifiquement, les différences ethniques au Burundi n’ont aucun fondement tangible. Inutile de mener des recherches sophistiquées pour s’en convaincre : pas de distinction génétique significative, pas de langue propre, pas de religion exclusive, pas même de territoire défini.

Certains chercheurs, Jean-Pierre Chrétien, René Lemarchand, Mahmood Mamdani, entre autres, ont montré que l’ethnicisation des Burundais relève d’une construction coloniale, utilisée comme un outil de domination. Et pourtant, 63 ans après le départ du colon, cette catégorisation colle encore à la peau de certains. Pourquoi ?

Et si l’ethnie n’était plus qu’un mot ?

Soyons honnêtes : oui, l’ethnie a longtemps structuré la société burundaise. Mais cela se passait autrement. Il fut un temps, par exemple, où un Burundais pouvait changer d’ethnie par ascension sociale. Puis les colons sont arrivés et ont instrumentalisé cette réalité fluide. Les élites post-indépendance l’ont ensuite exploitée à leur manière. Certaines familles ont même intégré cette logique dans leur manière de transmettre les récits identitaires.

Mais aujourd’hui, avec l’urbanisation, la scolarisation, les réseaux sociaux, les mobilités régionales et transnationales, il faut bien reconnaître que cette pertinence s’effrite.

À mes yeux, chez les moins de 25 ans, qui représentent 65 % de la population burundaise selon le recensement de 2024, et notamment en milieu urbain, l’ethnie n’est plus un prisme majeur de lecture du monde. Beaucoup ne savent même pas à quel « groupe » appartient leur meilleur ami (notez les guillemets : cette appartenance, moi-même, je n’y crois pas vraiment), et s’en moquent royalement.

D’autres critères ont pris le relais : la province (celle du président actuel, de son prédécesseur, ou celle qui n’a encore « rien eu »), le statut économique (riches vs moyens vs pauvres), l’école fréquentée, voire… l’équipe de foot préférée (Real Madrid vs Barcelona, évidemment). Voici la nouvelle géographie des identités, qui vient bousculer celle des amoko.

Une illusion tenace

Mais attention : affirmer que l’ethnie ne compte plus, ce serait tomber dans le piège de l’angélisme. Vyose ntivyera ngo de!, dit la sagesse burundaise. Les vieux réflexes ont la peau dure, surtout dans les cercles politiques ou les sphères de compétition sociale. Là, l’ethnie reste parfois un levier. Un outil de polarisation. Un filtre de suspicion.

Et cette logique sournoise, continue d’alimenter une fracture, un climat de méfiance, un frein à l’ouverture d’esprit et au progrès collectif.

Le poids du fantasme

Un ami l’a bien dit dans une discussion de groupe :

« Aujourd’hui, ceux qui croient encore en l’ethnie comme une vérité sociale ou scientifique relèvent plus du fantasme que de la réalité. »

Et il n’a pas tort

Ce fantasme, c’est celui d’un monde où tout est simple, classifiable, prévisible. Un monde où l’on peut expliquer les comportements humains par des appartenances figées.

Mais à l’heure des migrations, des mariages mixtes, des parcours de vie transfrontaliers, ce schéma ne tient plus. L’ethnie devient alors un mythe commode, que certains brandissent selon des intérêts souvent inavoués : revendiquer, exclure, ou justifier un échec, une peur.

Il est temps que ça change

Peut-on enterrer définitivement la question ethnique ? Non. Ce n’est ni possible, ni souhaitable à ce stade. Mais il est urgent de la déconstruire. De l’analyser sans tabou, sans affect.

Il faut interroger la transmission familiale, le rôle de l’école, les discours des leaders. Et surtout, observer ce que les jeunes en font, eux, concrètement.

Car au fond, ce ne sont pas les amoko qui divisent : ce sont les usages que l’on en fait. Et si nous voulons avancer, il nous faudra apprendre à nous émanciper de ces cases qui ne disent plus grand-chose. Encore une fois, l’ethnie est peut-être dans la bouche de nombreux Burundais, mais pas forcément dans leurs cœurs.

Vous avez bien dit, tout tourne autour de la mobilisation de l’identité pour revendiquer, exclure, justifier un échec, une peur.