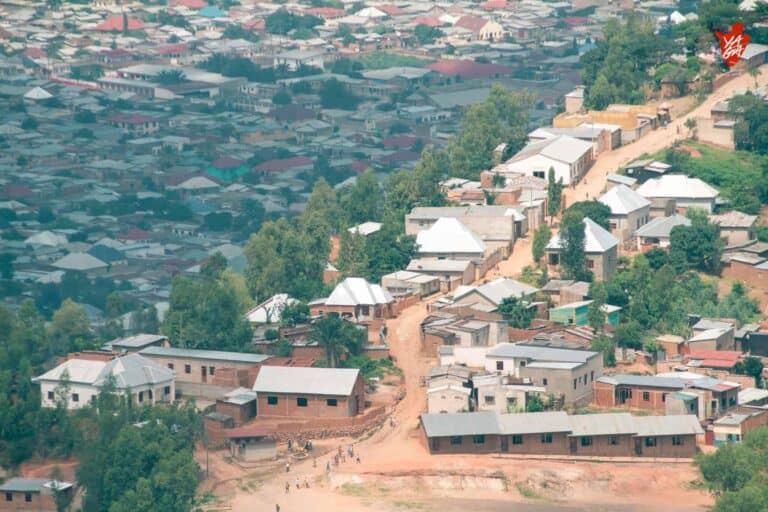

A Bujumbura et ses environs, tout comme dans d’autres provinces, de nouveaux quartiers continuent de naître dans un « désordre parfait ». Les structures d’urbanisation semblent être à la traîne. Si la construction des logements est aujourd’hui à charge des individus et de certains opérateurs économiques privés, cela n’a pas toujours été le cas par le passé.

Au Burundi, la promotion de l’habitat date de la période coloniale et peut être subdivisée en quatre temps. De l’époque coloniale jusqu’en 1970, il y a une politique de logement gratuit pour les fonctionnaires de l’Etat. Les maisons sont équipées et entretenues par l’Etat. C’est dans ce contexte que voient le jour différents quartiers de Bujumbura à l’instar des quartiers belge (Bwiza), Rohero II, Nyakabiga (Fond d’Avance), Asiatique, etc.

Les quartiers Ngagara (I à V), Kinama et Kamenge sont construits entre 1952 et 1957 par l’Office des Cités Africaines (OCAF). Ils sont accordés aux clercs africains dont beaucoup de Burundais, considérés comme les premiers intellectuels. Par la suite, le constat est fait que la charge devient intenable pour l’Etat suite aux sommes colossales liées à l’entretien des maisons.

Depuis 1973, une politique de cession des logements aux occupants est mise en place. Pour le remboursement des coûts d’acquisition des maisons, l’Etat leur accorde une indemnité de 60% du salaire. L’OCAF est remplacé par l’Office National de Logement (ONL) dont le mandat comprend la construction de nouvelles maisons. Croulant sous une demande qui dépasse l’offre, lui aussi cesse de fonctionner en 1979, faute de moyens financiers.

De 1980 à 1986, l’Etat adopte une politique d’assistance des fonctionnaires au logement. La Société Immobilière Publique (SIP) est créée. Elle est chargée d’aménager de nouveaux quartiers et l’Etat s’engage à subventionner à 100% les intérêts des crédits au premier logement consentis à ses cadres et agents. Il supporte 20% du capital qui est plafonné à 3, 6 millions BIF (3600 USD à l’époque).

Finie donc la politique de logements gratuits des fonctionnaires de l’Etat. Place au nouveau système de location-vente des maisons. Ce dernier est introduit grâce à des crédits subventionnés mais également contractés individuellement. Des maisons poussent à nouveau en mairie de Bujumbura, notamment dans les quartiers Mutanga Sud, Ngangara VI, Kinindo, Kabondo et dans d’autres provinces comme Gitega ou encore Ngozi.

Ladite politique est rapidement abandonnée avec l’entrée du pays dans le Programme d’Ajustement Structurel sous la houlette des Institutions de Bretton Woods (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International).

Une nouvelle ère

Depuis 1989, une nouvelle politique de l’habitat est mise sur pied. Désormais, l’Etat n’accorde plus qu’un aval à titre de garantie aux crédits immobiliers et les délais de remboursement passent de 15 à 20 ans. Cette politique s’articule autour de différents axes notamment le programme annuel de 6 600 unités de logement, la mise en place d’un Fonds de Promotion de l’Habitat Urbain (FPHU), le refinancement par la Banque centrale des crédits immobiliers au premier logement, l’exonération des produits du premier logement des impôts directs, etc.

La mission du FPHU comprend la mobilisation de l’épargne du secteur institutionnel et des ménages pour financer les opérations et les investissements immobiliers, principalement dans les centres urbains du pays. Par ailleurs, le Fonds de logement pour le personnel enseignant accorde des crédits aux enseignants pour la construction des maisons d’habitation.

Dans le but de soutenir un habitat décent à toute population, le Burundi institue une politique de villagisation. Des villages modernes où les déplacés reçoivent des parcelles au même titre que les autres composantes de la société voient le jour dans différentes provinces notamment au Sud du pays. Mais toutes ces politiques butent au même problème: le manque de financements.

Vers la création d’une superstructure

En 2007, le Burundi se dote d’une politique nationale de l’habitat et de l’urbanisation (PNHU). L’aménagement de 855 ha de terrain chaque année et la construction de 26 000 logements jusqu’à l’horizon 2020 figurent parmi ses principaux objectifs. L’ambition affichée est le développement d’une armature urbaine équilibrée et bien structurée.

Depuis 2019, six institutions intervenant jadis dans l’urbanisation sont fusionnées en OBUHA (Office burundais pour l’habitat). Il s’agit de la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DGUH), le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP), la Direction Générale du Bâtiment (DGB), la régie des Services Techniques Municipaux (SETEMU), l’Encadrement de Construction Sociale et Aménagement des Terrains (ECOSAT) et la Société Immobilière Publique (SIP).

Le cumul de toutes ces fonctions par l’OBUHA ne semble pas tenir toutes ses promesses. De nouveaux quartiers continuent de naître anarchiquement et les constructions ne répondent pas aux normes de construction. Revenir sur certaines politiques du passé, tirer les leçons qui s’imposent, contribuerait à résoudre les problèmes de logement auxquels les Burundais font face.